Comme pour contrer la morosité conjoncturelle liée à l’actualité, en ce gris d’avril frisquet, visiter l’exposition Le langage des fleurs du musée Médard semblait plutôt une bonne idée. Rendez-vous fut pris auprès du service presse de la Ville, avec Valérie-Alice Dumoulin, la directrice des lieux et Corinne Poleri Grau, adjointe au maire déléguée à la Culture. Ne restait plus qu’à se laisser guider, porté par les commentaires érudits et contextuels de l’une et l’autre. Lunel autre… Assurément ! Par la présence entre les murs et les ruelles du centre-ville agréablement métamorphosés d’un invité prestigieux, Claude Monet.

De l’un de ses plus célèbres tableaux pour être exact, Le jardin de l’artiste à Giverny. À la faveur de l’événement national de sensibilisation au dérèglement climatique « 100 œuvres racontent le climat », proposé par le musée d’Orsay (Paris), Lunel et Montauban ont été les deux seules villes candidates d’Occitanie a y être associées. Au musée Ingres-Bourdelle de Montauban, c’est le tableau Le Parlement de Londres du même Monet que les visiteurs peuvent admirer jusqu’au 18 mai, dans l’exposition Monet-Debré – Entre fog et brume.

L’effet Monet

Le musée Louis Médard dédié au livre et au patrimoine écrit dispose il est vrai d’un fonds richement doté. Au centre du bâtiment, l’exceptionnel cabinet du bibliophile et sa bibliothèque du XIXe siècle conservés dans son intégralité permettent d’en mesurer toute l’étendue : 5 000 livres anciens, gravures, estampes, reliures et fers à dorer… en font un pôle d’intérêt « majeur pour des chercheurs du monde entier », selon Valérie-Alice Dumoulin. C’est d’ailleurs dans cet espace que le tableau de Monet est présenté, à la fin du parcours.

Il y a foule ce jour-là : « C’est l’effet Monet ! » commente encore la directrice tandis que Corinne Poleri Grau rappelle que le musée est gratuit.

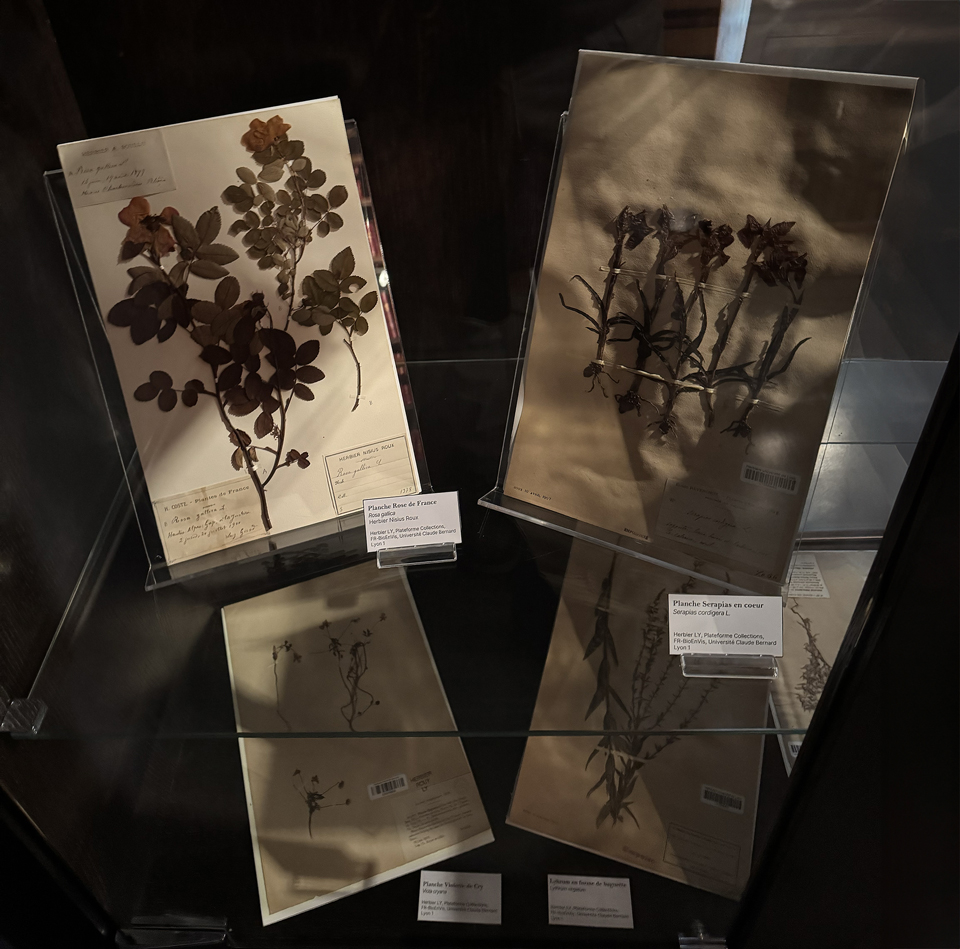

Pour l’exposition, trois fleurs sont mises à l’honneur : la rose, l’œillet et l’iris, grâce aussi à des prêts en provenance de la bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse, de l’université Lyon 1, de la bibliothèque du Carré d’art à Nîmes et du fonds Hugo. L’œillet, sa toute première représentation, provient d’un manuscrit médiéval de Toulouse.

On remarquera dans la première salle un magnifique ouvrage signé Jean-Jacques Rousseau et illustré par Pierre-Joseph Redouté, le « Raphaël des fleurs » selon sa réputation. « À la fin de sa vie, le philosophe est désabusé, explique la directrice du musée. Il se tourne vers la botanique, fait des herbiers, se rapprochant de la nature ». Des feuilletoirs numériques permettent de consulter des ouvrages rares tels que Les plus belles fleurs de Pierre Joseph Redouté. Et sous une première cloche de verre, démarre un parcours olfactif. Tandis qu’une vitrine dédiée à la rose montre deux pages des Fleurs animées de Grandville, une robe créée par la costumière Laurence Magnanelli tout exprès en restitue juste à côté la représentation graphique.

Les herbiers de Jean Hugo

La salle suivante a donné carte blanche à Sébastien Simon. Sous une vitrine, le plasticien a imaginé des jardins secrets, sortes de petits théâtres animés, réalisés à partir des reproductions d’œuvres et gravures du Fonds. Grâce à un petit tabouret, les enfants sont invités à les découvrir à travers de grandes serrures. Un public choyé pour cette exposition (comme pour les autres, semble-t-il) puisqu’un coin lecture, des livres pop-up, un jeu vidéo interactif sur La serre de Redouté… s’adressent aussi prioritairement à eux et à leurs parents.

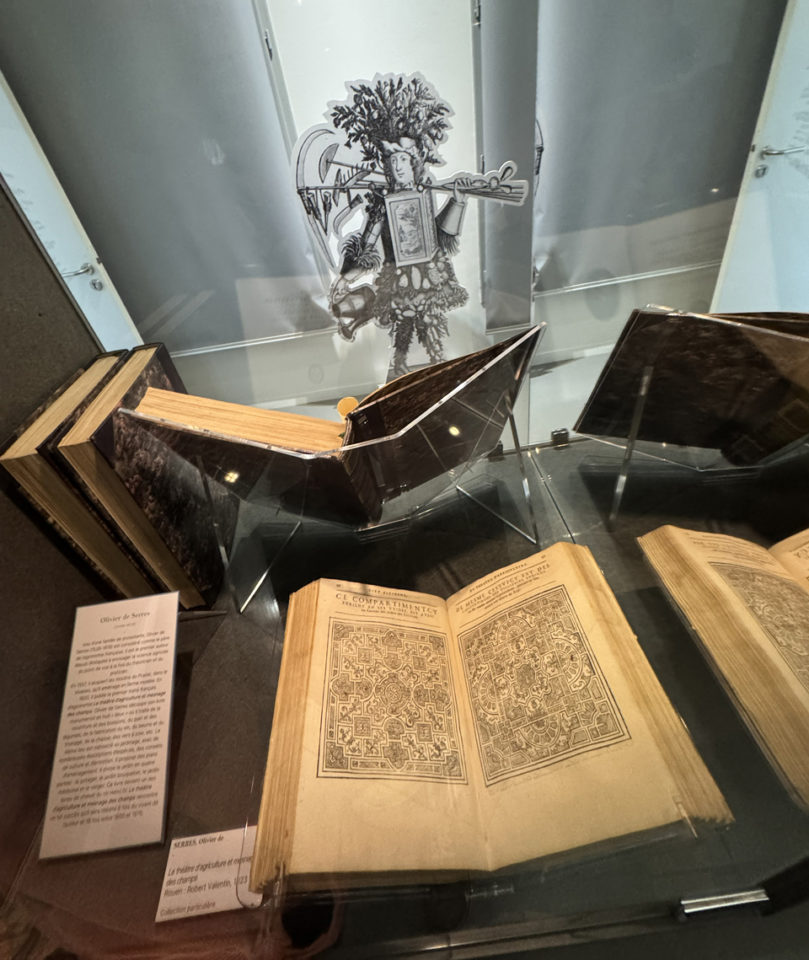

Les métiers du livre font également partie du parcours de l’exposition. Des vitrines leur sont consacrées par lesquelles on peut apprécier et comprendre ce que sont les gestes de la reliure et de la dorure à froid.

Mais pour revenir à la fleur et à son langage, on va la redécouvrir comme objet d’étude au service de l’homme : en herboristerie, médicament, parfum… Le modèle de botanique Brendel, par exemple. À méditer lorsqu’on aperçoit salle suivante les herbiers de Jean Hugo. Le célèbre peintre qui s’adonnait lui aussi à cette pratique conservatoire nous émeut sans l’avoir prémédité. À côté des siens, figurent ceux de l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui présentent la violette de Cry et la cotonnière négligée, aujourd’hui disparues. Un témoignage soudain inconfortable et concret de ce que peut faire l’art pour sensibiliser à cet enjeu contemporain.

Fleur de Loys

La transition vers la troisième fleur mise à l’honneur au musée Médard, l’iris, pourrait s’orienter ainsi vers le politique, puisque c’est bien l’ambition ministérielle de l’exposition. Valérie-Alice Dumoulin nous apprendra ainsi que la fleur des rois n’est pas le lys : « C’est l’iris des marais, qui devient le symbole de la monarchie française sous Louis VII. » Unique sur l’héraldique du roi Louis – Loys en vieux français, d’où « fleur de Loys » – sa représentation est triplée à partir du XIVe siècle. « Iris comme irisé, poursuit Valérie-Alice Dumoulin, Iris étant dans la mythologie grecque la messagère des dieux et le symbole de l’arc-en-ciel », l’adjectif « irisé » évoquant les couleurs changeantes et délicates de la nacre. Pas étonnant qu’après les rois et les dieux, le maître de l’impressionnisme Monet lui rende aussi hommage.

Et nombreux sont les yeux braqués sur son Jardin de l’artiste à Giverny. Mains croisées devant, des visiteurs de tous âges observent le chef-d’œuvre, ce parterre d’iris aux diverses nuances de violet et de rose, les effets de lumière qui changent de ton sous les arbres. En regard, sous la vitrine, l’iris de Redouté a moins de succès. « J’ai vu le jardin en vrai. On peut aussi voir la maison, se félicite un jeune homme originaire de l’Eure. J’habite à côté. » À deux pas aussi, mais du tableau cette fois, une gardienne veille. Pour sensibiliser le public au changement climatique, d’autres jeunes avaient eu une idée différente en 2023 : maculer le tableau de peinture rouge alors qu’il était exposé à Stockholm. L’exposition prolonge finalement leur combat, de façon plus sage. Lutter contre les excès de la radicalité, Lunel s’y applique. Touchée, en 2014, par le départ d’une vingtaine de jeunes Lunellois vers la Syrie pour rejoindre les rangs du groupe État islamique, la Ville avait vécu un « traumatisme », se souvient l’adjointe au maire Corinne Poleri Grau. Pour le conjurer, une politique volontaire d’aménagements urbains a été engagée et complète « un vrai dynamisme culturel ; un levier pour faire de Lunel une ville de destination et non une ville de passage », espère-t-elle. Plus de départ donc. Le langage des fleurs.