C’est une année d’aboutissement et d’accomplissement pour Guillaume Bresson. En un peu plus de vingt ans, Guillaume Bresson est devenu le chantre de la peinture figurative française à travers une œuvre qui interroge les violences urbaines. Et l’année commence fort pour lui, car outre ces expositions monographie à Versailles et Grenoble, une commande pour l’église Saint-Eustache vient de tomber. Rencontre.

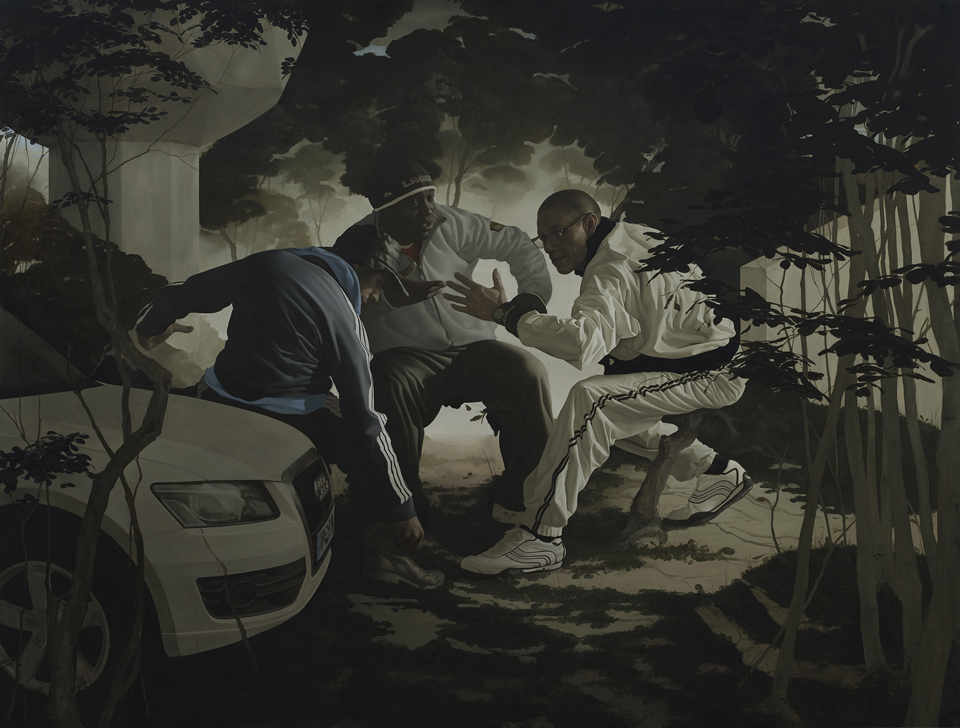

Ce jeune quadragénaire a su s’armer de patience pour imposer sa vision, son temps de création et son exploration des classes populaires dans l’art pictural. Une œuvre qui retranscrit la violence contemporaine des banlieues toulousaines, où les corps se meuvent dans des postures chorégraphiées, exaltées par le clair-obscur et la grisaille. Des toiles qui figent la dynamique du mouvement, jouent avec les contrastes et font circuler les ombres pour façonner son récit en peinture. Le résultat en valait la peine et l’attente pour cet émule de Caravage et de Poussin. L’année s’ouvre ainsi au son du clairon avec sa première exposition personnelle dans une institution. Et pas des moindres, celle des ors de Versailles.

Sur le champ de batailles

L’invitation de Christophe Leribault, président du domaine national, est d’ampleur. Depuis le mois de janvier, les œuvres de Guillaume Bresson investissent les salles d’Afrique, dialoguant avec les grandes scènes des conquêtes coloniales du XIXe siècle, commandées par Louis-Philippe. Des fresques polémiques d’Horace Vernet, aujourd’hui cachées au public.

« J’étais un peu effrayé quand j’ai pris connaissance du contenu, explique-t-il. Ces tableaux de propagande servent le pouvoir politique des dominants. Mais en les télescopant avec mes peintures, j’ai créé une généalogie et une histoire de la violence. » Ses décors, entourés de dorure, dépeignent des extérieurs ensoleillés avec un style orientaliste. « Je réponds à ces cadres par une scénographie, conçue par Antoine Fontaine, aux allures de fausses cimaises en béton qui rappellent mes parkings souterrains. »

Si les personnages de Vernet sont des généraux peints comme « des héros qui glorifient la violence », chez Bresson, il s’agit de « ceux qui la subissent ». C’est à ses vingt ans qu’il a ressenti le besoin de dépeindre ces affrontements, sublimant une adolescence traumatique. Ses œuvres mettent ainsi en scène ses amis d’enfance dans la peau de personnages plongés en pleine rixe dans les banlieues toulousaines.

Cet adepte du graffiti, de la breakdance et du hip-hop, né dans une petite cité de Blagnac, a grandi dans le quartier de Rangueil. « Le graff était à un très haut niveau, mais il n’y avait aucun débouché possible, c’était encore une pratique illégale dans les années 90. Le street art s’est imposé bien plus tard dans l’art contemporain. Mes parents m’ont alors encouragé à faire des études. La plupart de mes amis n’ont pas eu cette chance. C’est la raison pour laquelle j’ai eu envie de les représenter. »

Entre création et choc des cultures

Guillaume Bresson introduit dès lors cette jeunesse inexistante dans la peinture d’Histoire, les transcendant en des héros mythologiques en survêts et baskets. « L’exposition à Versailles en est le couronnement, le centre du pouvoir symbolique. » Pour autant, il ne définit pas l’acte de peindre comme un acte de résistance. C’est un travail qui se conçoit par le corps, sa structure, son mouvement. Une exploration dans le lâcher-prise, qu’il peut réexaminer des années plus tard. « Mes premières peintures se basaient sur les émeutes à la Reynerie en 2002, mais les événements se répètent. C’est un climat que j’ai connu dans les années 90, puis en 2005 à Paris. C’est une façon pour moi de symboliser la violence en général. Elle renvoie tout aussi bien à la Révolution française et à la Commune, c’est universel, sans se détacher de la réalité sociale. »

Il offre ainsi un jeu de composition qui réinvente la peinture d’Histoire, explorant les mutations du monde et de la société au regard de l’art. Il a dû pourtant faire front à l’idéologie des Beaux-Arts de Paris. « Ce fut un choc d’arriver dans la bourgeoisie culturelle sans aucun code. J’ai été automatiquement expulsé, car je venais avec une peinture figurative, ringardisée au début des années 2000. J’ai dû travailler en indépendant, aucun professeur ne m’avait pris dans son atelier. Cela m’a permis de rester libre et d’éviter le dogmatisme de l’école, alors très anti-peinture. Quand je suis arrivé dans le monde des galeries, c’était pareil. J’étais trop lent, car mes tableaux prennent plusieurs mois, cela ne fonctionnait pas avec le rythme du marché. »

Le temps comme ressource précieuse

Versailles sonne d’autant plus comme une « récompense ». Certaines de ses œuvres, accompagnées d’une série sur bois, peinte en 2014, poursuivront cette consécration au musée de Grenoble pour un nouveau dialogue avec les collections permanentes classiques et contemporaines. Ses toiles seront cette fois disséminées dans l’espace muséal, sans scénographie.

Mais un autre grand défi l’attend encore, avec la commande de l’église Saint-Eustache pour une réinterprétation de L’Apothéose de saint Eustache, qui sera inaugurée en 2026. Ce tableau de Simon Vouet, volé pendant la Révolution française, aujourd’hui accroché au musée de Nantes, complétait Le Martyre de saint Eustache. Cette invitation du Père Yves Trocheris a pour ambition de rétablir le dialogue entre les deux scènes. « C’est un vrai challenge, car il s’agit d’une peinture religieuse, et je ne le suis pas du tout. Nous sommes en discussion sur l’iconographie, la symbolique et la composition. »

En attendant, cette année riche voit paraître sur les étals sa première monographie aux éditions Flammarion. Et dans l’intervalle, il poursuit sa série Los Angeles, dont une œuvre acquise par un collectionneur a brûlé dans les incendies dévastateurs de janvier.

Passé par Paris et Berlin, établi depuis dix ans à New York et représenté par la galerie Nathalie Obadia, Guillaume Bresson démontre ainsi que la persévérance finit par payer. Quand on lui demande quel regard il porte sur l’artiste-peintre entre hier et aujourd’hui, il répond posément : « J’ai vu un changement notable. À mon époque, la peinture était faite en résistance. Depuis les années 2020, c’est l’inverse. C’est étonnant de voir à quel point les tendances sont volatiles. L’incertitude de la pandémie a peut-être poussé les gens à aller vers un médium de temps long fait à la main. Ou est-ce une réaction à l’évolution de la société, partie dans une dérive écologique, politique et sociale, marquée par le retour des guerres ? Les artistes montrent qu’on ne peut pas continuer dans ce schéma. »

Guillaume Bresson

Château de Versailles

Jusqu’au 25 mai 2025

chateaudeversailles.fr

Guillaume Bresson. En regard des collections

Musée de Grenoble

Du 14 juin au 28 septembre 2025

museedegrenoble.fr

Guillaume Bresson. Peintures / Paintings

Éditions Flammarion

Février 2025 – 60 €

editions.flammarion.com

Légendes :

1- Vue de l’exposition.

© Didier Saulnier

2- Guillaume Bresson

Sans titre, 2010 – 2012.

Huile sur toile 170 x 225 cm

© ADAGP, Paris 2024,

Photo : Bertrand Huet /

Tutti image

Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels

3 – Guillaume Bresson

Sans titre, 2024.

Huile sur bois

96,2 x 96,2 x 5,1 cm, encadré

© ADAGP, Paris 2024, crédit photo : Simon Cherry

Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels